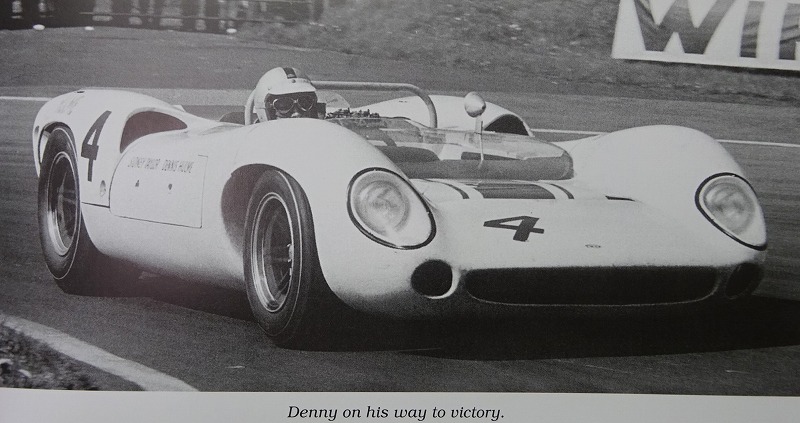

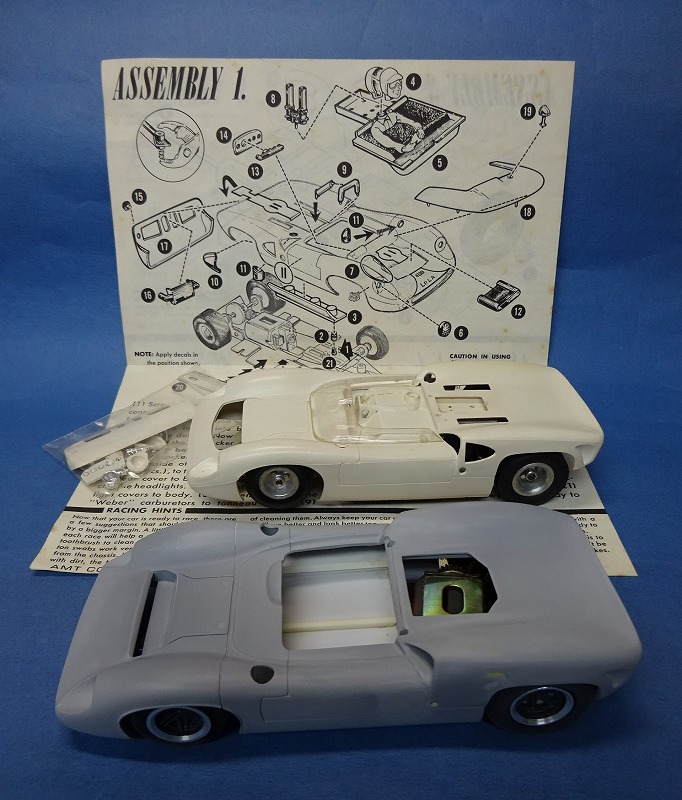

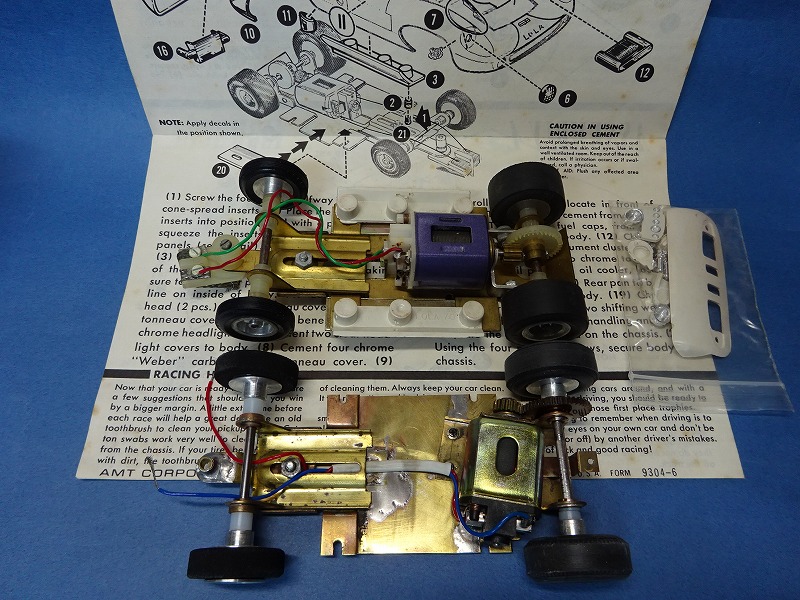

このAMTのローラT70も、最初に作り始めた時はシドニー・テイラーのサイドのデカルも無く、当時は”作ってみたい”と云う情熱だけが先走りして作り始めた車だったが、・・・だいぶ月日は流れてしまったが、どうにか完成した。 他にもいろいろT70のカラーリングや面白い改造車はあるのだが、当時からこのボディーカラーがとてもシンプルで気に入っていたのだ。

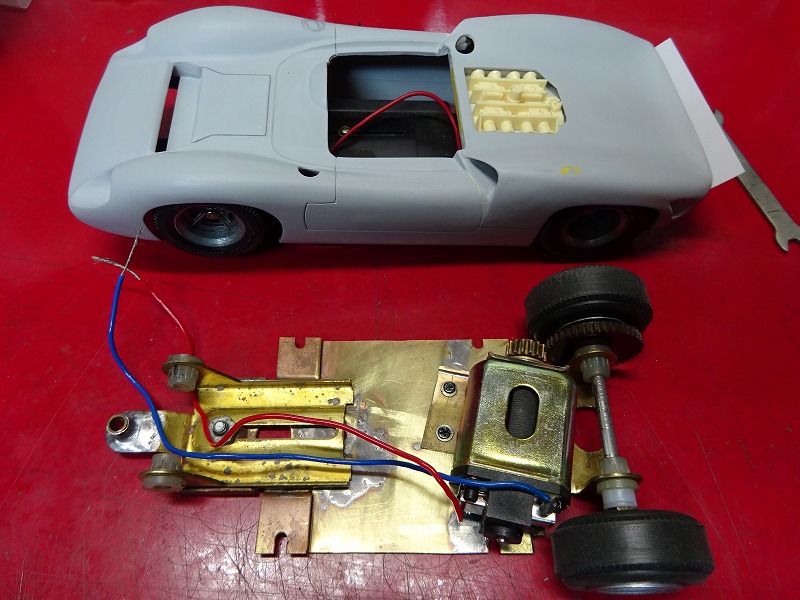

デカルは友人から頂いた物を使用し、ボディー自体も必要な部分だけ工作し、いたってシンプルに制作したつもりである。(本来であればスクリーン上のバックミラーも直ぐに取れてしまう様な作りなのでどうしたものかと思案した・・・) 私の場合はなるべく見た目の雰囲気を重視(細かい所は適当にごまかしてあるのだが・・・)して、走らせた時に実車の走行時の感覚が感じられれば、それで満足できる人種である。 ・・・極端に速い必要は無いのだ。 そこそこ走ってくれればそれだけで満足なのである。(苦笑)

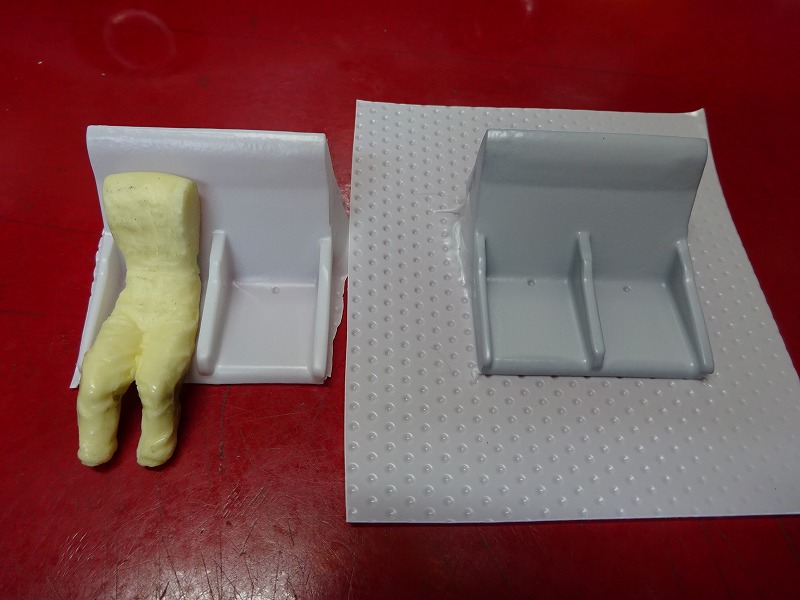

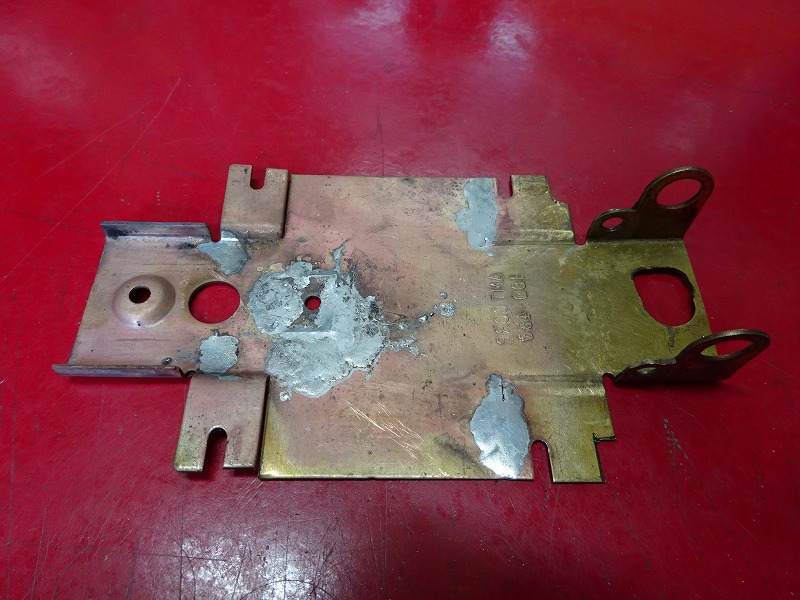

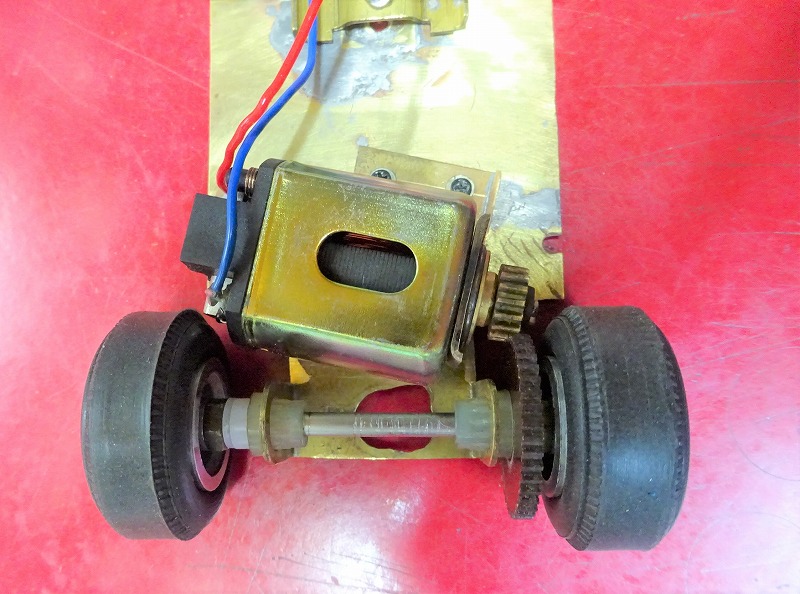

以前はこのボディーにはサカツウのシャーシーが付いていたのだが、今回はオリジナルのAMTのジャンク・シャーシーに戻して、SWにしている。 これはご察しの通り、室内をある程度製作したかったからであるのだが、FT16Dも簡単にSWで搭載できず、いくらかアングル・ワインダー気味にエンジンを搭載しなければならなかった。 ・・・やはりトレッドの無い車は、大振りの古いエンジン(モーター)の搭載には苦労する!

これは昔から思っている事なのだが・・・、70年代のAYK等のアングル・ワインダーのスロットカーを良く知らない(60年代後半からスロットカーを辞めていた)私なのだが、何故SWからアングル・ワインダー形式のモーターの搭載方法に変わったのか? そのメリットが良く判らないのだ・・・。

60年代後半頃からタイヤが小さくなり、1/24 の大きさのクリアボディーの車が1/32位の小さなタイヤを履いて、サーキットを凄いスピードで疾走する車を多く見かける様になった。 この傾向は海外でも同じだった様で、初期のテーブルトップ・レーシングからは格段の違いで、明らかに実車と同じでスピード競技にモデルカーレーシングが進化していったからだと思う・・・。

タイヤが小さくなれば当然スーパーギアも小さくなり、レシオの関係でそれに伴うモーター側のピニオンギアも小さくなる。 こうなると、モーター缶をリアシャフトに目いっぱい近づけなければならなくなる。 行き過ぎるとシャフトとモーター缶が当たってしまう。 苦肉の策でモーターを斜めに搭載し、ピニオンとスーパーを斜めに噛ませたのがそもそものアングル・ワインダーの始まりではないかと思っている。 また、トレッドの無い車では、反対側のタイヤにモーター缶が当たらなくなるメリットもある。

後期のワイヤーシャーシーはクリアランスも僅かなので、モーター重心が多少ミッドに寄る事によりシャーシーバランスが良くなったのかもしれないが、私はアングルワインダーのメリットを今でもちょっと懐疑的に思っているのだ・・・。

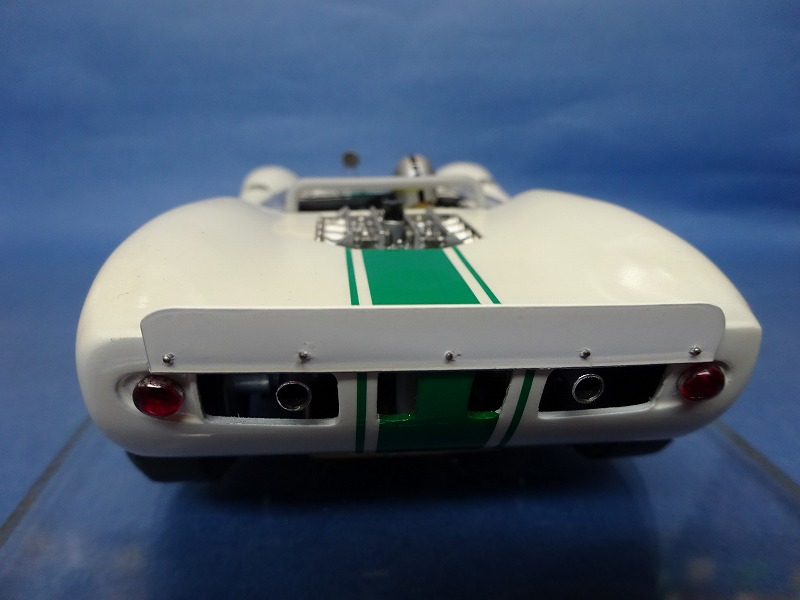

シボレーエンジンのサイドドラフト部分は、学研のローラT70の物をレジン取りして取り付けてある。 また、リアカウルのエンジン部分の開口部の切り出しも実車とは違い、このレジンパーツに合わせて切り出している。